Rund ums Futter

Rationsüberprüfung

Füttert man nach dem BARF-Konzept hat man das Beutetier im Kopf, welches als Vorlage für die

Futtergestaltung dient. Die einzelnen Komponenten werden in einem bestimmten Verhältnis gefüttert.

Wenn man es ganz genau wissen oder auf kritische Fragen mit einer fundierten Antwort reagieren will,

kann man durch eine Analyse der Ration fütterungsbedingte Mängel bzw. Nährstoff-Imbalancen aufdecken.

Füttert man nach dem BARF-Konzept hat man das Beutetier im Kopf, welches als Vorlage für die

Futtergestaltung dient. Die einzelnen Komponenten werden in einem bestimmten Verhältnis gefüttert.

Wenn man es ganz genau wissen oder auf kritische Fragen mit einer fundierten Antwort reagieren will,

kann man durch eine Analyse der Ration fütterungsbedingte Mängel bzw. Nährstoff-Imbalancen aufdecken.

Jeder einzelne Hund hat individuelle Ansprüche an eine bedarfsgerechte Nährstoffversorgung, die unter anderem abhängig ist von Rasse, Alter, Geschlecht, Gewicht, Ernährungszustand und Aktivität, Unverträglichkeiten, Erkrankungen oder gesundheitlichen Prädispositionen. Bei der Überprüfung der BARF-Ration wird geschaut, ob der Hund mit all seinen nötigen Nährstoffen versorgt wird, ob die Ration ausgewogen ist oder ob Anpassungen vorgenommen werden müssen.

In diesem Beispiel zeigen wir die Rationsüberprüfung bezogen auf Vitamine und Mineralstoffe. Essentielle Fett- und Aminosäuren und den Energiegehalt im Futter könnte man auf diese Art ebenfalls überprüfen.

DIY Rationsüberprüfung

Schritt 1: Das Futter wird für einen definierten Zeitraum (z.B. einen Monat) mittels

Futtertagebuch oder aufbewahrten Einkaufszetteln genau protokolliert und dann zusammengefasst.

Futter vom 01.03.2020 bis 28.03.2020

- 2kg Rindfleisch, 2kg Putenfleisch, 1kg Lachs

- 1,5kg Hühnerhälse

- 500g Rinderleber, 500g Hühnerherzen, 500g Kalbsmilz

- 2kg Pansen

- 600g Karotten, 600g Feldsalat

- 300g Banane, 300g Erdbeeren

- 400g Haferflocken

- 200g Sonnenblumenkerne

- 64ml Lachsöl

- 6g Seealgenmehl (750mg/kg Jod)

- 8g Eierschalenmehl

- 1,5kg Hühnerhälse

- 500g Rinderleber, 500g Hühnerherzen, 500g Kalbsmilz

- 2kg Pansen

- 600g Karotten, 600g Feldsalat

- 300g Banane, 300g Erdbeeren

- 400g Haferflocken

- 200g Sonnenblumenkerne

- 64ml Lachsöl

- 6g Seealgenmehl (750mg/kg Jod)

- 8g Eierschalenmehl

Schritt 2: Der individuelle Bedarf des Hundes wird ermittelt. Es gibt verschiedene

Organisationen, die für Hunde Bedarfswerte vorgeben. Die FEDIAF (European Pet Food

Industry Federation) gibt z.B. Richtlinien für Allein- und Ergänzungsfuttermittel raus. Auch

der Nationale Forschungsrat der USA (NRC - National Research Council) gibt Empfehlungen zu Nährstoffgehalten für

die Heimtierfutterindustrie. In ihrem Buch "Ernährung des Hundes: Grundlagen, Fütterung, Diätetik"

wenden sich Helmut Meyer und Jürgen Zentek (Fachtierarzt für Tierernährung) mit dem Nährstoffbedarf

"an alle Hundehalter, die ihren Hund nicht nur nach Gefühl, sondern auf der Basis wissenschaftlicher

Erkenntnisse ernähren möchten". Swanie Simon ("BARF Biologisch Artgerechtes Rohes Futter") und Nadine

Wolf ("Das BARF-Buch") haben die Werte des NRC an Rohernährung und "BARF" im speziellen angepasst.

Bei dem folgenden Bedarfswerte-Rechner (für ausgewachsene, gesunde Hunde) haben wir die Werte von

Simon/Wolf verwendet.

Bedarfswerte eines ausgewachsenen Hundes

Schritt 3: Mittels Nährstofftabellen (z.B. aus "Ernährung des Hundes" Meyer/Zentek,

www.naehrwertrechner.de oder

www.nutritional-software.at) kann man

nun berechnen, welche Nährstoffe durch das Futter zur Verfügung stehen. Dazu werden von jedem Lebensmittel die Nährstoffe von der gefütterten

Menge notiert z.B.: 2000g Rind (4,0 mg Ca / 100g) → 80mg Kalzium. Addiert man die Werte der

einzelnen Lebensmittel und vergleicht diese mit dem offiziellen Nährtstoffbedarf, lässt sich so rausfinden, in wie weit die

Ration bedarfsdeckend ist. Individuelle Besonderheiten (Aufnahmestörungen, Rassespezifisches, Organerkrankungen, Lebensphase...)

werden hierbei einbezogen.

Die Bioverfügbarkeit wird bei dieser Rechnung nicht berücksichtigt und man muss dabei immer beachten, dass es sich nur um Richtwerte handelt. Nährstofftabellen liefern Durchschnittswerte oder Einzelergebnisse, die konkret enthaltenen Nährstoffe hängen vom Lebensraum/Anbaugebiet, Erntezeitpunkt, Fütterung, Lebensweise, Lagerung, Verarbeitung und vielem mehr ab. Verschiedene Nährstofftabellen liefern unter Umständen unterschiedliche Werte für ein gleiches „Produkt“. Die Rationsüberprüfung gibt aber einen guten, allgemeinen Überblick.

Beispiel einer Überprüfung mit oben genannter Fütterung für einen 10 jährigen, 15kg schweren Mischling:

Kommentar: Lachs, Sprotte oder Hering sind eine gute Quelle für Vitamin D. Leber liefert Vitamin A und alle B-Vitamine, wichtig sind vor allem B12 und Folsäure. Sonnenblumenkerne und pflanzliche Öle wie Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl oder Distelöl enthalten viel Vitamin E, alternativ kann man ein tierisches Öl verwenden, das mit Vitamin E ergänzt ist. In diesem Beispiel sollte bei der zukünftigen Fütterung berücksichtigt werden, dass Vitamin K vor allem in grünem Gemüse enthalten ist, wie z.B. Rucola, Grünkohl oder Brokkoli. Allerdings produzieren auch Bakterien der Darmflora Vitamin K, sodass umstritten ist, wie viel tatsächlich im Futter vorhanden sein muss.

Kommentar: Knochen (wie z.B. Hälse, Rippen, Brustbein oder Gelenke) enthalten viel Kalzium und Phosphor. Ohne frische Knochen muss eine alternative Kalziumquelle gefunden werden. Falls phosphorarm gefüttert werden soll, ist die erste Maßnahme immer, eine Alternative zu den Knochen zu verwenden. Eierschale besteht hauptsächlich aus einer Kalziumverbindung und wird daher als (ergänzende) Kalziumquelle verwendet oder um das Kalzium-Phosphor-Verhältnis zu verbessern. Möglich wären auch Algenkalk, Kalziumcitrat oder Kalziumcarbonat. Leber ist eine wichtige Kupferquelle. Jod ist im Futter tendenziell nur wenig vorhanden, weswegen auf Seealgenmehl (Kelp, Asophyllum Nodosum, Braunalgen) zurückgegriffen wird.

Die Bioverfügbarkeit wird bei dieser Rechnung nicht berücksichtigt und man muss dabei immer beachten, dass es sich nur um Richtwerte handelt. Nährstofftabellen liefern Durchschnittswerte oder Einzelergebnisse, die konkret enthaltenen Nährstoffe hängen vom Lebensraum/Anbaugebiet, Erntezeitpunkt, Fütterung, Lebensweise, Lagerung, Verarbeitung und vielem mehr ab. Verschiedene Nährstofftabellen liefern unter Umständen unterschiedliche Werte für ein gleiches „Produkt“. Die Rationsüberprüfung gibt aber einen guten, allgemeinen Überblick.

Beispiel einer Überprüfung mit oben genannter Fütterung für einen 10 jährigen, 15kg schweren Mischling:

| Vitamine | ||||||||||||

| Vitamin E [µg] | Vitamin D [µg] | Vitamin K [µg] | Vitamin A [µg] | Vitamin B1 [µg] | Vitamin B2 [µg] | Vitamin B3 [µg] | Vitamin B5 [µg] | Vitamin B6 [µg] | Vitamin B12 [µg] | Folsäure [µg] | Cholin [mg] | |

| Rind | 9120 | 0 | 240 | 60 | 1760 | 3680 | 98320 | 11400 | 3620 | 96 | 60 | k.A. |

| Pute | 18000 | 0 | 0 | 20 | 940 | 2200 | 226000 | 11800 | 9200 | 10 | 140 | k.A. |

| Lachs | 22300 | 163 | 0 | 410 | 1700 | 1700 | 75000 | 10200 | 8180 | 29 | 260 | k.A. |

| Hälse | 0 | 0 | k.A. | 330 | 450 | 1650 | 31050 | 8250 | 0 | 0 | 60 | k.A. |

| Leber | 3715 | 9 | 375 | 76500 | 1400 | 14400 | 73500 | 36500 | 4150 | 325 | 1100 | k.A. |

| Herz | 1880 | 5 | 0 | 30 | 2550 | 4550 | 36000 | 13900 | 1400 | 50 | 20 | k.A. |

| Milz | 500 | 0 | 0 | 450 | 650 | 1850 | 41000 | 6000 | 550 | 25 | 40 | k.A. |

| Pansen | 2000 | 0 | k.A. | 0 | 0 | 2000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 40 | k.A. |

| Karotten | 2640 | 0 | 282 | 9444 | 414 | 318 | 3480 | 1620 | 558 | 0 | 72 | k.A. |

| Feldsalat | 3600 | 0 | 1200 | 3900 | 420 | 480 | 2280 | 1100 | 1500 | 0 | 180 | k.A. |

| Bananen | 810 | 0 | 30 | 114 | 132 | 171 | 1950 | 690 | 1110 | 0 | 60 | k.A. |

| Erdbeeren | 360 | 0 | 39 | 24 | 90 | 150 | 1500 | 900 | 180 | 0 | 48 | k.A. |

| Hafer | 3200 | 0 | 252 | 0 | 2360 | 600 | 4000 | 4360 | 640 | 0 | 96 | k.A. |

| S.-Kerne | 74400 | 0 | 0 | 6 | 3800 | 520 | 10000 | 0 | 2540 | 0 | 242 | k.A. |

| Lachsöl | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

| Seealgen | 362 | 0 | 139 | 0 | 19 | 65 | 207 | 75 | 43 | 0 | 41 | k.A. |

| Eierschale | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

| Summe | 142887 | 177 | 2557 | 91288 | 16685 | 34334 | 718287 | 106795 | 33671 | 535 | 2459 | k.A. |

| Bedarf | 213360 | 96 | 11480 | 10671 | 15680 | 36400 | 121520 | 104440 | 10360 | 246 | 1899 | 11951 |

| Erfüllt | 67% | 184% | 22% | 855% | 106% | 94% | 591% | 102% | 325% | 217% | 129% | k.A. |

Kommentar: Lachs, Sprotte oder Hering sind eine gute Quelle für Vitamin D. Leber liefert Vitamin A und alle B-Vitamine, wichtig sind vor allem B12 und Folsäure. Sonnenblumenkerne und pflanzliche Öle wie Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl oder Distelöl enthalten viel Vitamin E, alternativ kann man ein tierisches Öl verwenden, das mit Vitamin E ergänzt ist. In diesem Beispiel sollte bei der zukünftigen Fütterung berücksichtigt werden, dass Vitamin K vor allem in grünem Gemüse enthalten ist, wie z.B. Rucola, Grünkohl oder Brokkoli. Allerdings produzieren auch Bakterien der Darmflora Vitamin K, sodass umstritten ist, wie viel tatsächlich im Futter vorhanden sein muss.

| Mengen- und Spurenelemente | ||||||||||||

| Kalzium [mg] | Phosphor [mg] | Natrium [mg] | Magnesium [mg] | Kalium [mg] | Chlorid [mg] | Eisen [µg] | Kupfer [µg] | Mangan [µg] | Zink [µg] | Jod [µg] | Selen [µg] | |

| Rind | 80 | 4060 | 980 | 360 | 5760 | 1080 | 45220 | 1460 | 400 | 101520 | 4 | k.A. |

| Pute | 260 | 4000 | 920 | 400 | 6600 | 2000 | 20000 | 2600 | 600 | 36000 | 30 | k.A. |

| Lachs | 130 | 2660 | 510 | 290 | 3710 | 590 | 10000 | 2000 | 200 | 8000 | 340 | k.A. |

| Hälse | 25500 | 16500 | 6000 | 1050 | 3000 | k.A. | 31500 | 1500 | 1500 | 33000 | k.A. | k.A. |

| Leber | 35 | 1800 | 580 | 85 | 1460 | 450 | 35055 | 15755 | 1300 | 24155 | 65 | k.A. |

| Herz | 45 | 1070 | 560 | 125 | 1430 | 475 | 25650 | 2050 | 300 | 10000 | 150 | k.A. |

| Milz | 30 | 1360 | 485 | 85 | 1810 | 600 | 46600 | 650 | 350 | 8050 | 20 | k.A. |

| Pansen | 300 | 1580 | 920 | 160 | 380 | 1600 | 40000 | 1800 | 2000 | 50000 | 100 | k.A. |

| Karotten | 246 | 210 | 360 | 108 | 1740 | 366 | 12600 | 312 | 1260 | 3840 | 90 | k.A. |

| Feldsalat | 210 | 294 | 24 | 78 | 2520 | 420 | 12000 | 660 | 1200 | 3240 | 210 | k.A. |

| Bananen | 27 | 84 | 3 | 108 | 1179 | 327 | 1650 | 390 | 1590 | 660 | 8 | k.A. |

| Erdbeeren | 75 | 75 | 9 | 45 | 435 | 42 | 2880 | 360 | 675 | 360 | 3 | k.A. |

| Hafer | 213 | 1547 | 27 | 550 | 1345 | 241 | 18239 | 2098 | 17994 | 16077 | 16 | k.A. |

| S.-Kerne | 172 | 1376 | 0 | 672 | 1568 | 96 | 11440 | 3780 | 4760 | 11520 | 8 | k.A. |

| Lachsöl | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

| Seealgen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 4500 | k.A. |

| Eierschale | 3088 | 76 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

| Summe | 30411 | 36692 | 11378 | 4116 | 32937 | 8287 | 312834 | 35415 | 34129 | 306422 | 5544 | k.A. |

| Bedarf | 27744 | 21342 | 5592 | 4204 | 29878 | 8537 | 213000 | 43000 | 34000 | 213000 | 5037 | 2518 |

| Erfüllt | 109% | 171% | 203% | 97% | 110% | 97% | 146% | 82% | 100% | 143% | 110% | k.A. |

Kommentar: Knochen (wie z.B. Hälse, Rippen, Brustbein oder Gelenke) enthalten viel Kalzium und Phosphor. Ohne frische Knochen muss eine alternative Kalziumquelle gefunden werden. Falls phosphorarm gefüttert werden soll, ist die erste Maßnahme immer, eine Alternative zu den Knochen zu verwenden. Eierschale besteht hauptsächlich aus einer Kalziumverbindung und wird daher als (ergänzende) Kalziumquelle verwendet oder um das Kalzium-Phosphor-Verhältnis zu verbessern. Möglich wären auch Algenkalk, Kalziumcitrat oder Kalziumcarbonat. Leber ist eine wichtige Kupferquelle. Jod ist im Futter tendenziell nur wenig vorhanden, weswegen auf Seealgenmehl (Kelp, Asophyllum Nodosum, Braunalgen) zurückgegriffen wird.

Andere Methoden zur Bedarfswertberechnung: www.der-barf-blog.de/barf-bedarfsdeckend.html

Individuelle Rationen lassen sich auch online überprüfen, z.B. mit "Hannes seinem Futterrechner". Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, Feedback ist gern gesehen!

Individuelle Rationen lassen sich auch online überprüfen, z.B. mit "Hannes seinem Futterrechner". Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, Feedback ist gern gesehen!

Artgerechtes Kochen für Hunde

Es gibt verschiedene Gründe, warum man das Futter für seinen Vierbeiner kochen

möchte: höhere Verträglichkeit, bessere Akzeptanz, aus Hygienegründen, als

Urlaubsalternative, bei akuten oder chronischen Erkrankungen, nach einer Operation oder

wegen einer Verletzung.

Was passiert beim Kochen?

Beim Erhitzen wird das Zellgewebe von Fleisch und Co. gelockert. Bei Temperaturen über 50°C beginnen Eiweiße zu entknäulen und vernetzen sich neu, das Eiweiß denaturiert (gerinnt), das Fleisch wird weicher. Bestimmte Enzyme zur Proteinverdauung können so leichter arbeiten, die Verträglichkeit steigt. Zwischen 60°C und 80°C ziehen sich die Fasern stark zusammen, das Fleisch wird trocken. Bei Temperaturen über 80°C denaturiert Kollagen (z.B. aus dem Bindegewebe) zu Gelatine. Bei höheren Temperaturen verknüpfen sich die Kollagenfasern erneut und Fleisch wird zäh. Je mehr Kollagen das Fleisch enthält, desto zäher wird es. Ab 120°C/140°C können z.B. bei der Maillard-Reaktion neue Geschmacksstoffe (Röstaromen) gebildet werden. Ab 180°C beginnen Verkohlungsprozesse (manchmal auch schon früher). Manche Enzyme werden durch Hitze aktiviert, andere werden, wie auch viele krankmachende Keime, unschädlich gemacht. Feste Fette verflüssigen sich, bis sie wieder abkühlen. Hitze bricht pflanzliche Zellstrukturen auf und erleichtert so die Arbeit der Verdauungsorgane, gegartes Gemüse ist verträglicher. Stärke verkleistert: Beim Kochen quellen die Stärkekörner erst, dann brechen die kompakten Stärkeketten auf und vernetzen sich neu. Kohlenhydrate werden so besser verdaulich. Mineralstoffe können freigesetzt und/oder wie auch wasserlösliche Vitamine im Kochwasser gelöst werden.

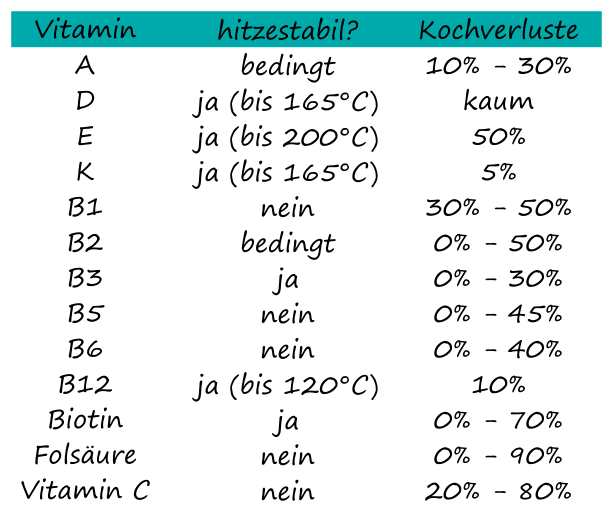

Was muss ich beim Kochen bedenken?

Was passiert beim Kochen?

Beim Erhitzen wird das Zellgewebe von Fleisch und Co. gelockert. Bei Temperaturen über 50°C beginnen Eiweiße zu entknäulen und vernetzen sich neu, das Eiweiß denaturiert (gerinnt), das Fleisch wird weicher. Bestimmte Enzyme zur Proteinverdauung können so leichter arbeiten, die Verträglichkeit steigt. Zwischen 60°C und 80°C ziehen sich die Fasern stark zusammen, das Fleisch wird trocken. Bei Temperaturen über 80°C denaturiert Kollagen (z.B. aus dem Bindegewebe) zu Gelatine. Bei höheren Temperaturen verknüpfen sich die Kollagenfasern erneut und Fleisch wird zäh. Je mehr Kollagen das Fleisch enthält, desto zäher wird es. Ab 120°C/140°C können z.B. bei der Maillard-Reaktion neue Geschmacksstoffe (Röstaromen) gebildet werden. Ab 180°C beginnen Verkohlungsprozesse (manchmal auch schon früher). Manche Enzyme werden durch Hitze aktiviert, andere werden, wie auch viele krankmachende Keime, unschädlich gemacht. Feste Fette verflüssigen sich, bis sie wieder abkühlen. Hitze bricht pflanzliche Zellstrukturen auf und erleichtert so die Arbeit der Verdauungsorgane, gegartes Gemüse ist verträglicher. Stärke verkleistert: Beim Kochen quellen die Stärkekörner erst, dann brechen die kompakten Stärkeketten auf und vernetzen sich neu. Kohlenhydrate werden so besser verdaulich. Mineralstoffe können freigesetzt und/oder wie auch wasserlösliche Vitamine im Kochwasser gelöst werden.

Was muss ich beim Kochen bedenken?

Die Aminosäuren sind unterschiedlich hitzeempfindlich, das ist vor allem relevant bei

limitierenden Aminosäuren. Auch viele sekundäre

Pflanzenstoffe werden zerstört. Andere Nährstoffverluste können z.B. entstehen durch das Auslaugen beim Waschen und die Reduzierung

von wärmeempfindlichen Vitaminen beim Erhitzen.

Sauerstoff, Licht oder der pH-Wert sind weitere Faktoren, die zu Vitaminverlust führen. Hitze beschleunigt

chemische Reaktionen, sodass viele Vitamine zwar hitzestabil sind, aber trotzdem gewisse Verluste beim Kochen

zu erwarten sind. Auch das jeweilige Lebensmittel selbst spielt eine Rolle, sodass Kochverluste

im Futter nur sehr grob geschätzt werden können.

Ungesättigte Fettsäuren oxidieren bei Hitze schneller, das Fett wird eher ranzig. Lebensmittel sollten vor dem

(nur kurzen) Waschen möglichst wenig zerkleinert werden, Dämpfen oder Dünsten ist als

Garmethode zu bevorzugen. Das Kochwasser (außer von Kartoffeln) sollte mitgefüttert werden

und Öl erst nach dem Garen hinzugefügt werden. Das Fleisch möglichst erst nach dem Kochen

zerkleinern. Je größer die Stücke sind, desto weniger Nährstoffverlust. Das Hundefutter zu

kochen ist nicht dasselbe wie Einkochen und es so langfristig haltbar zu machen. Beim

Einkochen müssen weitere Dinge dringend beachtet werden. Im Kühlschrank lässt sich das

gekochte Futter aber einige Tage aufbewahren und es kann eingefroren werden.

Welche Regeln muss ich bei der Zusammenstellung der Ration beachten?

Welche Regeln muss ich bei der Zusammenstellung der Ration beachten?

Die Futtermenge ist individuell und liegt bei 2% - 3% vom Körpergewicht bei ausgewachsenen Hunden, 3% - 5% bei Jungtieren und 5% - 10% bei Welpen. Allgemein nehmen Volumen und Masse von Fleisch, Innereien und Co. beim Kochen ab. Je höher der Feuchtigkeitsgehalt, desto mehr Gewichtsverlust. Wasser, Zellflüssigkeit und Fett tritt aus und geht ins Kochwasser über oder verdampft. Die Futterportion wirkt also kleiner, obwohl z.B. die Kalorienmenge gleich bleibt. Dies muss bei der Futtermenge berücksichtigt werden, die Zutaten werden vor dem Kochen gewogen, nicht später im Napf.

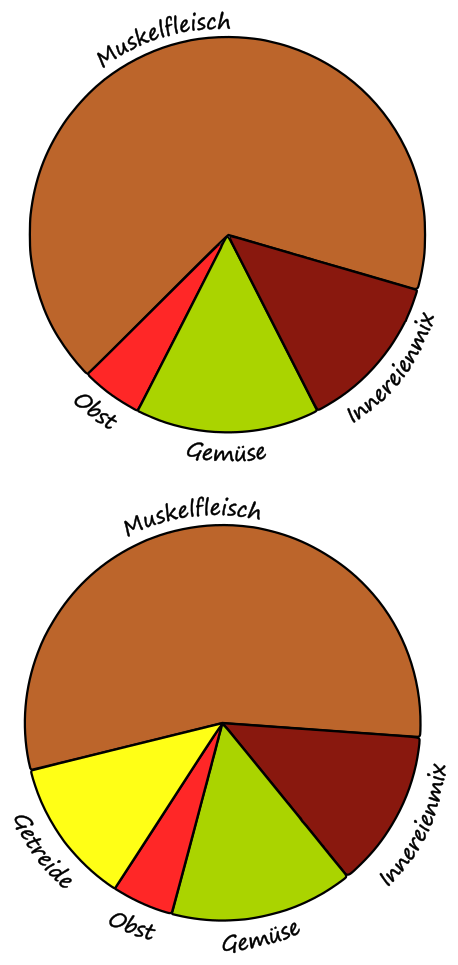

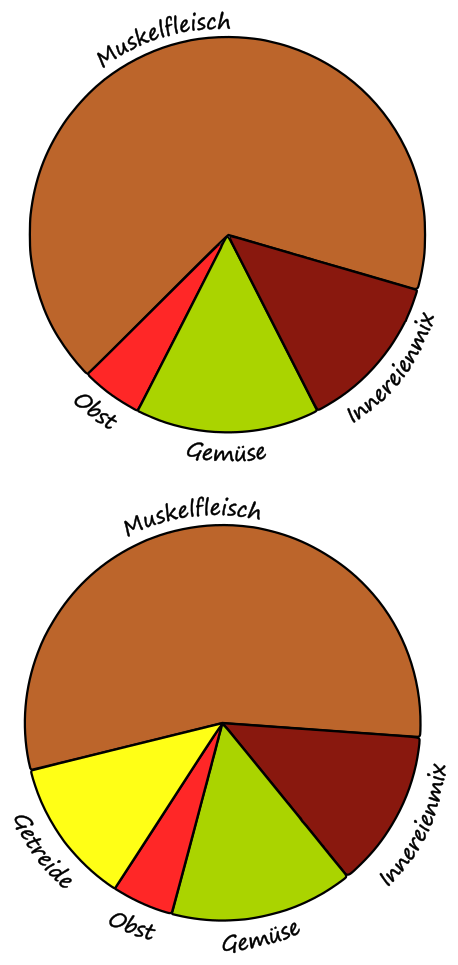

Die Zusammensetzung orientiert sich wie beim BARF auch am Beutetier, allerdings werden Knochen nicht gekocht (Splitter- und Verletzungsgefahr), sondern es wird z.B. auf Knochenmehl oder andere Kalziumpräparate zurückgegriffen. Je nachdem, ob mit oder ohne Kohlenhydrate gefüttert werden soll, werden entweder 67% Muskel (min. 15% Fett), 13% gemischte Innereien (1/3 Leber und 2/3 Herz/Niere/Lunge/Milz), 15% Gemüse und 5% Obst oder 55% Muskel (min. 15% Fett), 13% gemischte Innereien (1/3 Leber und 2/3 Herz/Niere/Lunge/Milz), 15% Gemüse, 12% gekochte Kohlenhydrate und 5% Obst gefüttert. Diese Zusammensetzung/Aufteilung ist für gesunde Hunde gedacht. Bei erkrankten Hunden müssen die individuellen Bedürfnisse erfüllt werden.

Welche Zusätze sind beim Kochen nötig?

Wie beim Rohfüttern werden ein Öl für Omega 3 Fettsäuren (z.B. Lachs- oder andere Fischöle, am besten mit Vitamin E ergänzt) und Seealgenmehl als Jodquelle benötigt. Da Knochen nicht gekocht werden dürften, wird Knochenmehl oder ein anderes Calciumpräparat genutzt. Viele B-Vitamine sind nicht oder nur begrenzt hitzebeständig, deshalb werden diese – wie alle anderen Zusätze auch - nach dem Kochen hinzugefügt, am besten direkt vor dem Füttern. Dabei kann man konkrete Vitamine einzeln ergänzen oder ein Komplex-Präparat verwenden. Wenn nicht regelmäßig Vitamin-D-reicher Fisch (z.B. Lachs) gefüttert wird, sollte Lebertran genutzt werden.

Welche Regeln muss ich bei der Zusammenstellung der Ration beachten?

Welche Regeln muss ich bei der Zusammenstellung der Ration beachten? Die Futtermenge ist individuell und liegt bei 2% - 3% vom Körpergewicht bei ausgewachsenen Hunden, 3% - 5% bei Jungtieren und 5% - 10% bei Welpen. Allgemein nehmen Volumen und Masse von Fleisch, Innereien und Co. beim Kochen ab. Je höher der Feuchtigkeitsgehalt, desto mehr Gewichtsverlust. Wasser, Zellflüssigkeit und Fett tritt aus und geht ins Kochwasser über oder verdampft. Die Futterportion wirkt also kleiner, obwohl z.B. die Kalorienmenge gleich bleibt. Dies muss bei der Futtermenge berücksichtigt werden, die Zutaten werden vor dem Kochen gewogen, nicht später im Napf.

Die Zusammensetzung orientiert sich wie beim BARF auch am Beutetier, allerdings werden Knochen nicht gekocht (Splitter- und Verletzungsgefahr), sondern es wird z.B. auf Knochenmehl oder andere Kalziumpräparate zurückgegriffen. Je nachdem, ob mit oder ohne Kohlenhydrate gefüttert werden soll, werden entweder 67% Muskel (min. 15% Fett), 13% gemischte Innereien (1/3 Leber und 2/3 Herz/Niere/Lunge/Milz), 15% Gemüse und 5% Obst oder 55% Muskel (min. 15% Fett), 13% gemischte Innereien (1/3 Leber und 2/3 Herz/Niere/Lunge/Milz), 15% Gemüse, 12% gekochte Kohlenhydrate und 5% Obst gefüttert. Diese Zusammensetzung/Aufteilung ist für gesunde Hunde gedacht. Bei erkrankten Hunden müssen die individuellen Bedürfnisse erfüllt werden.

| Ein Beispiel für einen 15kg Mischling: | |

| 300g | Putenfleisch |

| 20g | Rinderleber |

| 10g | Hühnerherzen |

| 10g | Rinderniere |

| 10g | Rinderlunge |

| 10g | Kalbsmilz |

| 70g | Karotten und Kürbis gemischt |

| 25g | Apfel und Beerenmix |

| plus Zusätze | |

Welche Zusätze sind beim Kochen nötig?

Wie beim Rohfüttern werden ein Öl für Omega 3 Fettsäuren (z.B. Lachs- oder andere Fischöle, am besten mit Vitamin E ergänzt) und Seealgenmehl als Jodquelle benötigt. Da Knochen nicht gekocht werden dürften, wird Knochenmehl oder ein anderes Calciumpräparat genutzt. Viele B-Vitamine sind nicht oder nur begrenzt hitzebeständig, deshalb werden diese – wie alle anderen Zusätze auch - nach dem Kochen hinzugefügt, am besten direkt vor dem Füttern. Dabei kann man konkrete Vitamine einzeln ergänzen oder ein Komplex-Präparat verwenden. Wenn nicht regelmäßig Vitamin-D-reicher Fisch (z.B. Lachs) gefüttert wird, sollte Lebertran genutzt werden.

Rezeptvorschlag: Fleischknusperlis

Kaninchenknusperlis

Ca. 54% Protein, 27% Fett, 19% Kohlenhydrate, 582 kcal/100g Knusperkekse

Zutaten:

- 500g Kaninchenfleisch (gewolft)

- 100g Kanincheninnereien

- 250g Kartoffeln

- 5g Kalziumcitrat

Kaninchenknusperlis

Ca. 54% Protein, 27% Fett, 19% Kohlenhydrate, 582 kcal/100g Knusperkekse

Zutaten:

- 500g Kaninchenfleisch (gewolft)

- 100g Kanincheninnereien

- 250g Kartoffeln

- 5g Kalziumcitrat

Die Kartoffeln weich kochen, abkühlen lassen und zerstampfen. Die Innereien mit etwas Wasser fein pürieren. Das Fleisch, die Innereien, die Kartoffeln und das Kalziumcitrat zu einem Teig vermengen.

Wie beim Spritzgebäck den Teig in einen Beutel füllen und durch ein Loch in langen Bahnen auf dem Backpapier verteilen (ergibt kleine Knusperbröckchen). Alternativ den Brei dünn auf das Backpapier streichen (ergibt Knusperkekse).

Noch einfacher: dünne Fleischstreifen direkt aufs Backpapier legen (hier: Huhn und Pute. Selbstgemachtes Trockenfleisch kann optimal an eine Ausschlussdiät angepasst werden).

Bei ca. 80°C etwa zwei Stunden im Ofen trocknen lassen. Streifen bzw. Fläche in die gewünschte Knuspergröße schneiden und weitere 3 Stunden gut durchtrocknen lassen.

855g Teig ergeben 200g Knusperkekse, aus 80g Hühner- bzw. Putenfleisch werden ca. 20g Trockenfleisch.

Rezeptvorschlag: Käse-Kausnack

Zutaten für ca. 150g:

- 2 Liter Magermilch (0,1% Fett)

- den Saft von einer großen Zitrone

- 2 Messerspitzen Salz

Den Quark gut abtropfen lassen, dann in ein Tuch füllen und weitere Flüssigkeit rausdrücken.

Das Tuch um den Quark falten und mindestens 6 Stunden pressen (z.B. mit Gewichten).

Je länger und stärker der Käse gepresst wird, desto härter der Kausnack.

Den Käseklumpen in Streifen oder kleine Stücke schneiden und bei ca. 50°C im Ofen mindestens eine Stunde antrocknen lassen,

danach bei ausgeschaltetem Ofen einige weitere Stunden trocknen lassen, bis die gewünschte Konsistenz

erreicht ist, ggf. den Ofen zwischendruch nochmal anschalten. Die genaue Zeit hängt u.a. davon ab, wie

groß/dick die Käsestücke sind. Je fettärmer die Milch, desto schneller trocknet der Kausnack. Wer fluffigere Snacks bevorzugt,

kann die Käsestangen bis zu aufploppen kurz in die Mikrowelle legen.

Rezeptvorschlag: Sommersnack

Sommer-Dreierlei

Ca. 29g Eiweiß, 14g Fett, 11g Kohlenhydrate, ca. 300 kcal/Portion

❂ Frozen Yogurt mit Huhn und Kokos ❂

❂ Gurkenshake mit Kokosmilch und Chiasamen ❂

❂ Crushed Ice Chicken Flavor❂

Zutaten:

1/2 Gurke mit 3 EL Kokosmilch pürieren, 1TL Chiasamen ergänzen und den Shake in den Kühlschrank stellen. Die gefrorene Hühnersuppe zu Crushed Ice zerklopfen.

Serviervorschlag: mit Gurke und Hundepopcorn garnieren

- 100g Hühnerfleisch

- 50g Karotten

- 1EL Naturjogurt

- 4EL Kokosmilch

- 1/2 Gurke

- 1TL Chiasamen

1/2 Gurke mit 3 EL Kokosmilch pürieren, 1TL Chiasamen ergänzen und den Shake in den Kühlschrank stellen. Die gefrorene Hühnersuppe zu Crushed Ice zerklopfen.

Serviervorschlag: mit Gurke und Hundepopcorn garnieren

Rezeptvorschlag: Barfit "Cubies" Hundekekse von Pegasus

Zutaten: Vier Esslöffel Barfit "Cubies" (Wild, Lamm oder Ente), eine Banane, ein Ei, drei Esslöffel Leinmehl und 25ml Chiaöl

Rund ums Spielen

Der Spieltrieb (also die Lust und Freude am Spielen) ist ein angeborenes Sozialverhalten, bei dem (motorische)

Fähigkeiten, Selbstbewusstsein und Vertrauen in eigene Stärken trainiert werden, ohne dass eine konkrete

Lernabsicht besteht. Beim gemeinsamen Spielen mit seinem Vierbeiner können auch Handlungsmuster erlernt und

gefestigt werden, auf die dann in anderen Situation (z.B. zur Ablenkung oder um Stress/Angst zu reduzieren)

zurückgegriffen werden kann. So werden das Vertrauen und die Bindung zwischen uns und unserem Vierbeiner vertieft.

Spiele erfüllen ein Grundbedürfnis, bieten geistige und körperliche Auslastung, vielseitige Beschäftigung und

fördern zudem Impulskontrolle, Konzentrationsfähigkeit und körperliche Koordination.

Teil 1: Schnüffelspiele - "Suchen, Stöbern, Nasenarbeit"

Die Nase ist das leistungsfähigste, sensibelste Sinnesorgan unserer Vierbeiner. Sie nehmen ihre

Umwelt zu einem großen Teil über Gerüche wahr. Zum Schnüffeln haben sie eine spezielle Atemtechnik

und können die verschiedensten Gerüche unterscheiden.

Ausgiebiges Schnüffeln hat eine Wirkung auf den gesamten Körper: Es wird mehr Sauerstoff

aufgenommen, Kreislauf, Speichelfluss und Blutzirkulation werden angeregt, Glückshormone

freigesetzt. So werden Wohlbefinden und Stressabbau gefördert.

Schnüffelspiele sind eine artgerechte Beschäftigung, wenn Gassigänge kürzer ausfallen oder für Wohnungskatzen, als Auslastung für Bürohunde, für Senioren oder Tiere mit Handicap und Bewegungseinschränkungen, für Welpen, Kitten oder als Teil des Trainings bei Geräuschängsten. Sie erfordern die volle Aufmerksamkeit des Vierbeiners und wirken gleichzeitig beruhigend. Die gewonnenen Eindrücke müssen verarbeitet werden, die Nasenarbeit ist also eine effektive Auslastungsmöglichkeit. Bei Jagdhunden gilt sie als wertvolle Ersatzbeschäftigung.

Dabei sollte man darauf achten, sein Tier nicht zu überfordern und stets genug frisches Wasser bereit zu stellen.

Schnüffelspiele sind eine artgerechte Beschäftigung, wenn Gassigänge kürzer ausfallen oder für Wohnungskatzen, als Auslastung für Bürohunde, für Senioren oder Tiere mit Handicap und Bewegungseinschränkungen, für Welpen, Kitten oder als Teil des Trainings bei Geräuschängsten. Sie erfordern die volle Aufmerksamkeit des Vierbeiners und wirken gleichzeitig beruhigend. Die gewonnenen Eindrücke müssen verarbeitet werden, die Nasenarbeit ist also eine effektive Auslastungsmöglichkeit. Bei Jagdhunden gilt sie als wertvolle Ersatzbeschäftigung.

Dabei sollte man darauf achten, sein Tier nicht zu überfordern und stets genug frisches Wasser bereit zu stellen.

Schnüffelteppich in Aktion:

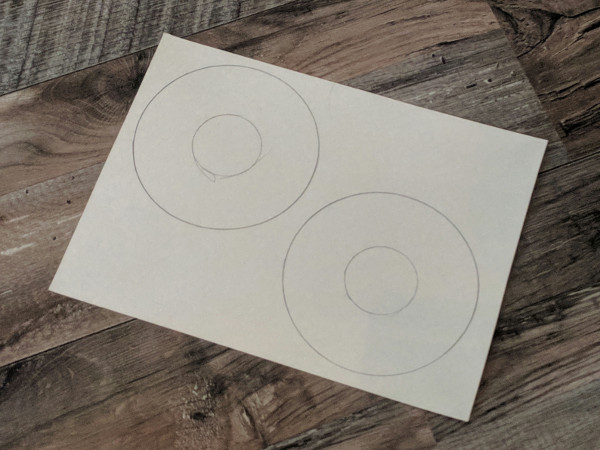

DIY-Anleitung: Schnüffelteppich

Material: Spülbeckeneinlage oder Abtropfmatte, Fleece: Decke oder Meterware, Schere oder Rollschneider und Unterlage und ein paar Leckerlis ;-)

Schritt 1:

Den Fleece in Streifen schneiden, ca. doppelt so lang, wie die Fransen im fertigen Teppich sein sollen und 2 bis 5 cm breit.

Den Fleece in Streifen schneiden, ca. doppelt so lang, wie die Fransen im fertigen Teppich sein sollen und 2 bis 5 cm breit.

Schritt 2:

Die Stoffstreifen auf der Oberseite des Gitters verknoten, bis die Matte gefüllt ist. Der Abstand der Stoffstreifen ist flexibel.

Die Stoffstreifen auf der Oberseite des Gitters verknoten, bis die Matte gefüllt ist. Der Abstand der Stoffstreifen ist flexibel.

Schritt 3:

Die Leckerlis in dem Schnüffelteppich verstecken. Sie können zwischen die Fransen gesteckt oder auch eingerollt werden.

Die Leckerlis in dem Schnüffelteppich verstecken. Sie können zwischen die Fransen gesteckt oder auch eingerollt werden.

Beachte: Beim Schnüffeln atmet der Vierbeiner bis zu 300x / Minute ein und aus, die Nasenschleimhaut wird schnell trocken.

Nach ca. zehn Minuten ist eine Pause und frisches Wasser sinnvoll.

Weitere Schnüffelteppich-Ideen:

Weitere Schnüffelteppich-Ideen:

Schnüffelbox in Aktion:

DIY-Anleitung: Schnüffelkiste oder Schnüffelbox

Eine Kiste oder einen Karton mit Leckerlis und verschiedenen Materialien füllen:

- zerknülltem Papier

- Papprollen

- Korkverschlüssen

- Blättern

- Tannenzapfen

- Bällen

- Stofftieren

- Moos

- Stoffresten

- alter Kleidung

- ...

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, man muss nur darauf achten, dass der Vierbeiner die Füllung nicht frisst oder leicht verschlucken kann.

Auch hier gilt: Beim Schnüffeln atmet der Vierbeiner bis zu 300x / Minute ein und aus, die Nasenschleimhaut wird

schnell trocken. Nach ca. zehn Minuten ist eine Pause und frisches Wasser sinnvoll.

Schnüffelball in Aktion:

DIY-Bildanleitung Schnüffelball

Leinen und Halsbänder

Halsbänder aus Paracord

Paracord Hundehalsband

Paracord („parachute“ (= Fallschirm) und „cord“ (= Schnur)) wurde ursprünglich als Fallschirmleine genutzt.

Der Mantel des Seils besteht aus einzelnen, eng verflochtenen Nylonfäden, der Kern aus

mehreren zweisträhnigen Fäden aus Nylon.

Die Typen IA und IIA verfügen über keinen Kern. Paracord ist extrem robust (reißfest)

und eignet sich unterm anderem hervorragend, um Hundehalsbänder zu knüpfen. Die Halsbänder

sind pflegeleicht und maschinenwaschbar bis 40° Celsius.

Das Muster, die Stärke und die Farben können bei der Knotentechnik individuell zusammengestellt

werden - einfarbig oder mehrfarbig, breit oder schmal, Zugstopp oder Klickverschluss aus Metall oder Kunststoff...

DIY Paracordhalsband mit Steckverschluss

Materialübersicht:

- Paracord (Wunschfarben)

- Steckverschluss (Metall oder Kunststoff, passend zur Breite des Halsbands)

- Edelstahl D-Ring, geschlossen und geschweißt (passend zur Breite des Halsbands)

- "Paracord-Brett" oder "Paracord-Jig" (oder ein einfaches Brett und Schrauben/Nägel)

- Paracord Nadel (passend zum gewählten Paracord-Typen)

- Schere und Feuerzeug

- 1. Schritt: Wähle das Knotenmuster, den Typen (Stärke der Schnur, meistens Typ III), die Farben, die Verschlussart und den passenden Verschluss. Anbieter von Original-Nylon-Paracord (hergestellt in den USA) z.B.: www.paracord-shop.de.

- 2. Schritt: Anhand des Halsumfangs kann für jede Knotenart die benötigte Länge der einzelnen Paracordschnüre ausgerechnet werden. Eine Umrechnungstabelle gibt es auf: www.swiss-paracord.ch/laengenberechnung

- 3. Schritt: Mit der "Jigformel" lässt sich anhand des Halsumfangs ermitteln, wie man den Jig einstellen (in welchem Abstand der Verschluss fixiert werden) muss, damit die Größe des Halsbands passt. Je dicker ein Knoten ist, desto länger muss das Halsband werden. Jigformel auf: www.swiss-paracord.ch/jig-formel, die Tabelle zur benötigten Dicke des Knoten: www.swiss-paracord.ch/laengenberechnung

- 4. Schritt: Nachdem der Jig eingestellt und der Verschluss befestigt ist, wird das 'Grundgerüst' (die Führstränge) für das Halsband aufgebaut (Stichwort: "Kosmetik am Verschluss"), die jeweilige Kosmetik wird bei der Anleitung angegeben, Kosmetik im Detail: swiss-paracord.ch/technik-anleitungen/, dabei den "D-Ring" (zum befestigen der Leine) direkt am Verschuss einarbeiten.

- 5. Schritt: Muster nach Anleitung (Bildtutorials: www.swiss-paracord.ch/paracord-anleitungen/) knoten, dabei immer gut festziehen, damit sich später nichts lockert.

- 6. Schritt: Die Fäden vernähen und die Enden der Nylonfäden verschmelzen.